凤凰科技

整合编辑:庞宇均

发布于:2025-02-27 23:34

凤凰科技

整合编辑:庞宇均

发布于:2025-02-27 23:34

|

凤凰车研所评测内容基于 81.49 万的预售价,实际正式价格为 52.99 万。所以我们的观点也有一些更新:小米SU7 Ultra性价比远超预期,52.99 万相当于用BBA 的中大型车的价格,买到了一台顶级电动性能车,雷总太强了!

“预售价超80万,零百加速1.98秒,赛道圈速比肩超跑——小米SU7 Ultra,是雷军口中‘高端探索的答卷之作’,这份答卷应该打几分,我们不妨按照小米的思路,科技对标特斯拉,运动对标保时捷,豪华对标BBA,论证一下,小米su7ultra在这三方面究竟做的如何, 它能否打破传统豪车的壁垒,真正定义“新豪车”。 小米选择特斯拉、保时捷、BBA来对标,说明雷军高度认可这几个品牌。而他们作为豪华品牌的最基本特性是贵——还能卖的出去。这充分说明,这些品牌不仅作为交通工具的汽车,更赋予了产品额外的价值,这些价值在长时间内得到了广大消费者的广泛认可和接受。

先看最年轻的特斯拉,特斯拉的豪华,在于它重新定义了电动汽车。回望2012年发布的特斯拉Model S,我们不难发现,如今被视为常态的大容量锂电池、数百公里的续航里程、超跑级别的加速性能、超大尺寸的中控触摸屏、整车OTA升级,以及Autopilot智能辅助驾驶系统,这些创新技术均被巧妙地融合在了这款车型之中。特斯拉通过对技术的深度垂直整合,极大地拓宽了人们对电动汽车的认知边界,其意义之重大,堪称智能手机领域中的iPhone4。

小米在科技领域是否具备与特斯拉对标的能力呢?当前,尖端科技的前沿无疑是AI,而AI在汽车领域的核心应用之一便是端到端的辅助驾驶技术。这一点,正是小米SU7U所着重强调的科技体验,其标配的Xiaomi HAD(端到端辅助驾驶系统)正是这一技术的体现。

端到端辅助驾驶技术,最初是由特斯拉在FSD V12版本上率先实现,并一度在该领域保持了明显的领先优势。然而,将这一技术应用到中国市场时,特斯拉FSD却遭遇了不小的尴尬。此前,我们发布了FSD在中国的首次试驾报告,其表现可谓喜忧参半:驾驶过程中既展现出自信且流畅的一面,同时也暴露出路线识别不准、易违章等问题。 昨晚,我在广州再次体验了FSD,发现其在广州的表现虽不及在北京,但优缺点仍与之前一致。至于小米SU7 Ultra的完整端到端智能驾驶功能,我已亲自体验过。 可以负责任地表示,小米智驾进步很快。在我们为期1小时、从郊区至绍兴市中心的智能驾驶测试路线中,实现了全程0接管。

然而,将小米SU7Ultra的智能驾驶功能与美国版本的FSD相比,或者说判断小米是否已在国内智能驾驶领域处于领先地位,还需客观分析。 客观而言,SU7Ultra的智能驾驶表现堪称一流,但尚未达到顶尖水平,仍存在诸多“提升空间”。具体而言,车辆在启动智能驾驶功能时,必须先挂入D档,无法直接从P档启动;此外,在试驾过程中,经向小米的智能驾驶工程师询问得知,当前版本尚无法在开放道路上自行换挡实现窄路掉头,仅能在泊车场景下自主换挡。

另一点值得注意的是,小米在车位到车位的行驶过程中,与众多新势力品牌一样,在停车场内会出现一次系统切换,这表明行车与泊车采用的是两个不同的系统或模型。在陌生停车场,车辆无法直接使用智能驾驶功能,需先手动驾驶让车辆对停车场进行建图,之后才能在后续使用中实现车位到车位的全场景智能驾驶。当然,这也是目前行业内比较主流的解决方案。

就整体驾驶体验而言,SU7Ultra的这一版本在智能驾驶方面取得了显著进步,已经能够实现D档原地启动、自主通过闸机等复杂操作。尽管有些人声称其全面超越了FSD,但凤凰车研所认为在某些方面确实有所超越,然而谈及全面超越还为时过早。不过,雷军表示要紧追特斯拉,这一点显然是确凿无疑的。甚至在国内的市场体验,包括智能座舱的使用体验上,SU7Ultra已经展现出了对特斯拉的领先优势。

谈及保时捷,大家认为保时捷的豪华之处何在?在凤凰车研所看来,保时捷的豪华可以归结为“用速度书写历史”。保时捷品牌的首款车型,即1948年推出的保时捷356,当时就采用了轻量化设计和后置水平对置四缸发动机,运动基因深植其血脉之中。1951年,保时捷356 SL首次参战勒芒24小时耐力赛,便以1.1升组别冠军的佳绩完赛,次年更是在勒芒赛场上成功卫冕。

此后,保时捷继续推出了一系列经典赛车,如917、956、919 Hybrid等,共计19次斩获勒芒24小时耐力赛总冠军,不断在赛车运动性能的挑战中创新突破。在917车型上,保时捷实现了极致的轻量化设计,大量采用铝合金材料,并结合超小型底盘设计,使得917的底盘重量仅为42公斤。而956车型同样传奇,它首次搭载了双涡轮发动机,最大马力达到635匹。

此外,956还首次试装了PDK双离合变速器,将换挡时间缩短至80毫秒,并且作为第一台应用地面效应的保时捷车型,其下压力是917的三倍多。956不仅三度问鼎勒芒冠军,还在1983年以6分11秒13的成绩打破了纽伯格林北环赛道的圈速记录,这一纪录保持了长达35年之久。 进入新能源时代,保时捷依然展现出强大的实力。2018年,保时捷919 Hybrid Evo混动赛车以5分19秒55的成绩,刷新了由956保持的纽北圈速记录。在民用车型领域,2019年发布的保时捷Taycan作为全球首款量产的800V架构车型,早在6年前就实现了在22.5分钟内从5%充电至80%的超快充技术。

可以说保时捷在运动领域,有着标杆性能、设计美学和品牌传承三位一体的竞争力。小米SU7Ultra 对标的核心,显然是标杆性能。 从绝对参数来看,SU7Ultra的最大马力高达1548匹,而保时捷Taycan车系中最强的Turbo GT版本也不过1034匹马力。在零到百公里加速成绩上,SU7Ultra更是达到了惊人的1.98秒,开创了一个全新的速度纪元。

不过需要说明的是,这个1.98秒的成绩是在去掉了起步时间,并且搭载了小米定制的倍耐力P ZERO TROFEO RS半热熔轮胎的情况下取得的。而即便是标配的P ZERO轮胎,SU7Ultra也能在2.36秒内完成零到百公里加速,仍然是一个无可挑剔的成绩。

然而,了解赛道的人都知道,保时捷的强大并不仅仅依赖于强大的动力,更在于其极致的操控性能。鉴于我个人的赛道驾驶经验有限,且之前从未跑过浙赛,因此我特意咨询了朋友圈中的两位对驾驶略有了解的朋友,一位是键盘车神鲁超,另一位是极客湾或者说玩车日志的飘哥。 我提出了一个直接且简单的问题:如果保时捷最好的电动车Taycan Turbo GT和小米SU7Ultra是同一品牌、同一价格的产品,他们会选择哪一款?结果得到了两个一致的答案:保时捷。

然而,这并不意味着小米SU7Ultra就此落败。与我同一天试驾的飘哥表达了他的看法。他认为,没有哪一款车是绝对领先或绝对落后的。在底盘调教方面,他承认SU7Ultra的功力确实没有保时捷深厚,比如在抓地极限附近时,SU7Ultra可能会出现一些弹跳情况,而保时捷可能不会出现这种情况。但反过来,保时捷的动力系统也没有小米那么惊艳。在上赛的直线上,保时捷的速度没有小米快,而且也没有小米那套那么聪明、完全电控的能力,比如电控模拟LSD等。此外,不可忽视的是,小米在智能化方面也领先很多,无论是智能驾驶还是车载智能技术。 当我们考虑到价格因素时,小米SU7Ultra的价格只是Taycan Turbo GT的不到一半。因此,包括飘哥在内的绝大多数人都毫不犹豫地选择了SU7Ultra。毕竟52.99 的价格,真的太香了。 所以,能说小米在运动性上超越了保时捷吗?我认为还没有,但可以说它们各有优势。而这对于中国汽车工业来说,是一次具有里程碑意义的证明:我们可以在短短几年内造出世界级的性能车。用溜溜哥的话来说:小米是来掀桌子的。

作为中国车迷,我认为现在还不是沸腾或开香槟庆祝的时候,但小米迈出的这一坚实步伐确实令人欢欣鼓舞,这是理所当然的。更重要的是,这一成就也激发了许多朋友的无限遐想,比如我最关注的F1博主117和村长,他们正在积极呼吁并努力促使小米加入F1赛事。

对于像我这样的赛道新人来说,SU7Ultra配备的赛道大师APP极具吸引力。这款APP能够展示其他车手驾驶SU7Ultra在赛道上的行驶路线,并提供非常详细的日志信息,包括加速、刹车、转向角度等。同时,它也能记录我的各项驾驶数据,并直观地对比我与他人的秒差,让我清楚地在哪个位置慢了。此外,我还可以直接上传我的赛道成绩,与其他车手进行PK和交流。这些软件功能是保时捷所不具备的。

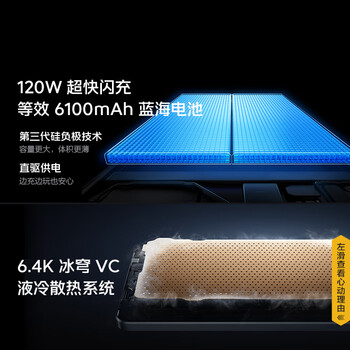

电动车在赛道上运行时面临的一个重大挑战是动力衰减问题,即随着电池电量的减少,输出电压降低,导致动力逐渐减弱。为此,小米SU7Ultra特别设计了排位、耐力和漂移三种赛道模式。其中,耐力模式专为练习而设,在该模式下,无论电池电量处于100%至20%的哪个范围,都能稳定输出816匹马力。官方数据显示,该模式可支持连续进行80次零到百公里加速或20次零到两百公里加速而无动力衰减。实际在浙赛测试时,跑完四圈(包括进场和回场圈)大约消耗15%的电量。 值得一提的是,小米团队真正从用户角度出发,考虑了很多实际问题。以轮胎为例,虽然半热熔轮胎对提升圈速效果显著,但定制版的P ZERO TROFEO RS轮胎单条价格可能接近万元。因此,小米也在与国内轮胎厂商合作,试图定制出更具性价比的产品。这表明,SU7Ultra不仅仅是一款展示技术的产品,其意义远超宣传范畴。 接下来,我们聊聊SU7Ultra的市场前景。雷军在发布会上将BBA作为对标对象,这里我们以最具代表性的奔驰为例来探讨。 奔驰之所以豪华,是因为其豪华形象已成为无需多言的共识。从汽车的发明者到S级车型的头等舱后排体验,奔驰用140年的时间树立了一个标准:豪华是对细节的极致追求,是工艺的代代相传。其在行业中的地位,从其他旗舰车型频繁将其作为对标对象就可见一斑。 相比之下,小米SU7Ultra与奔驰的差异可谓最大,因为豪华与极致运动往往难以并存。奔驰S级代表的是舒适安稳的驾乘体验,而在SU7Ultra上,你显然无法体验到这种感受。从城区驾驶的角度来看,SU7Ultra的驾驶感受更像是底盘滤震更硬朗、沟通感更好、但也更颠簸的小米SU7 MAX。因此,其舒适性需要放在性能车的小范畴内来评价。 不过,SU7Ultra的配置确实非常全面。相比Max版本,SU7Ultra的舒适配置有所升级,增加了座椅按摩功能,将单无线充电升级为双无线充电,并配备了电动开启的前备箱。车内外大量使用了碳纤维材料,最显眼的就是眼前的碳纤维方向盘。同时这个方向盘上也用了alcantara的进口面料,整个内饰号称用了5平米。

可以看出来SU7U对小米真的不只是个图腾,它们还想走量。雷军给这台车订的目标是25年买1万台,现在俩月都过去了,也就是以后每月卖1前台。这大概是保时捷718销量的三到四倍。所以,抛开那些极致的运动属性,造惯了水桶机的小米,又给大家呈现了一台水桶机。 那这样超越了奔驰了么?很难说。可它能和奔驰比比么?当你这么想的时候,小米的目的大抵就已经达到了。 回到我们最初的问题:小米SU7U有没有打破传统豪车的壁垒,真正定义“新豪车”呢。当科技、性能、豪华的三重命题摆在面前,我的答案是,别整那么夸张,它还没彻底颠覆豪华品牌们用过往的创新、经验的沉淀、时间的积累构筑成的壁垒,定义所谓“新豪车”。但是,它已然用中国速度,在缝隙中凿开了一道光。SU7U真的和很多世界级的产品,站到了同一个水平线,并且在很多领域,保持了中国车的独特优势。 剩下的,无非就是经验的沉淀,时间的积累。 来源:凤凰科技 |

原创栏目

IT百科

网友评论

聚超值•精选

硬件编年史

硬件编年史